展示

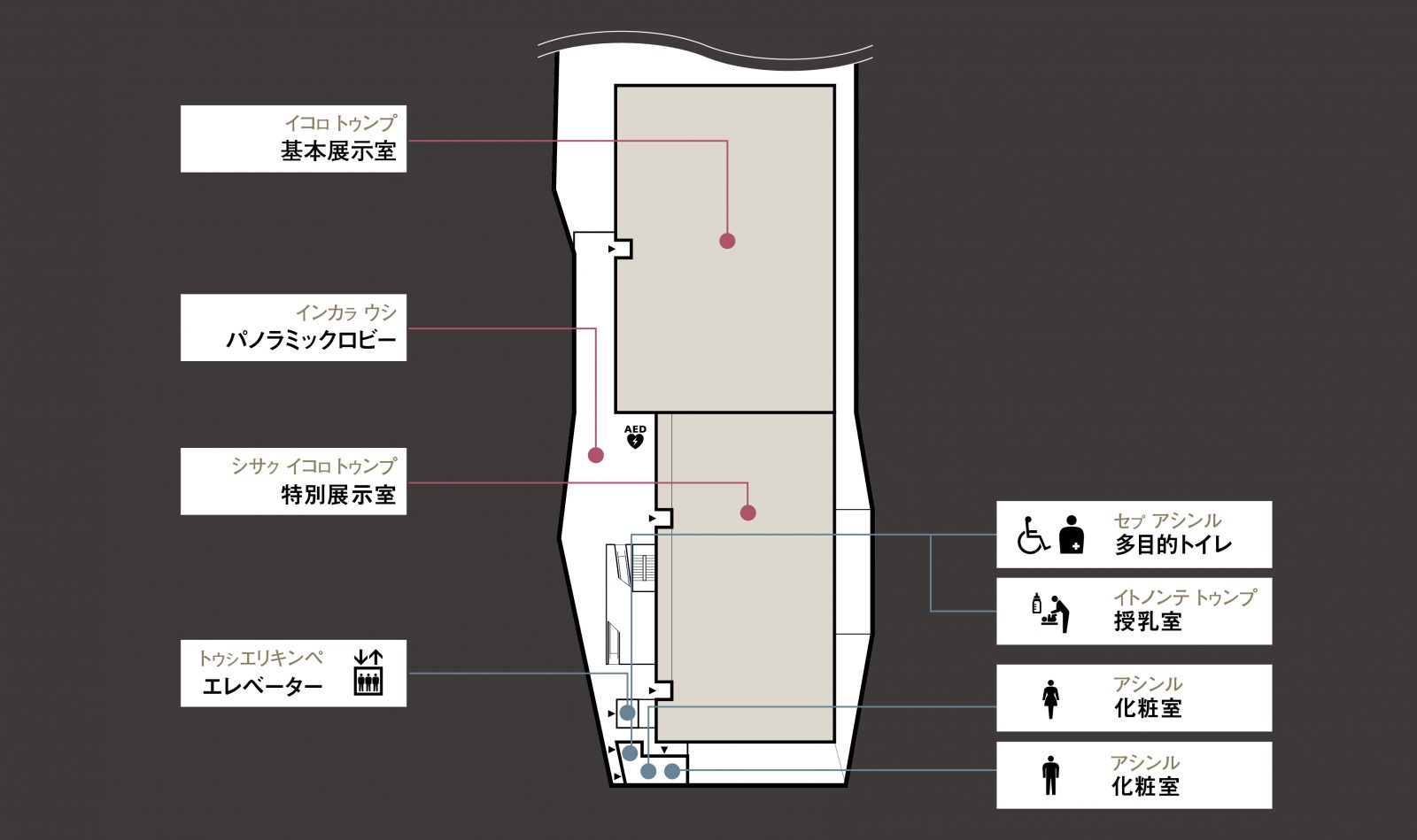

館内施設2F

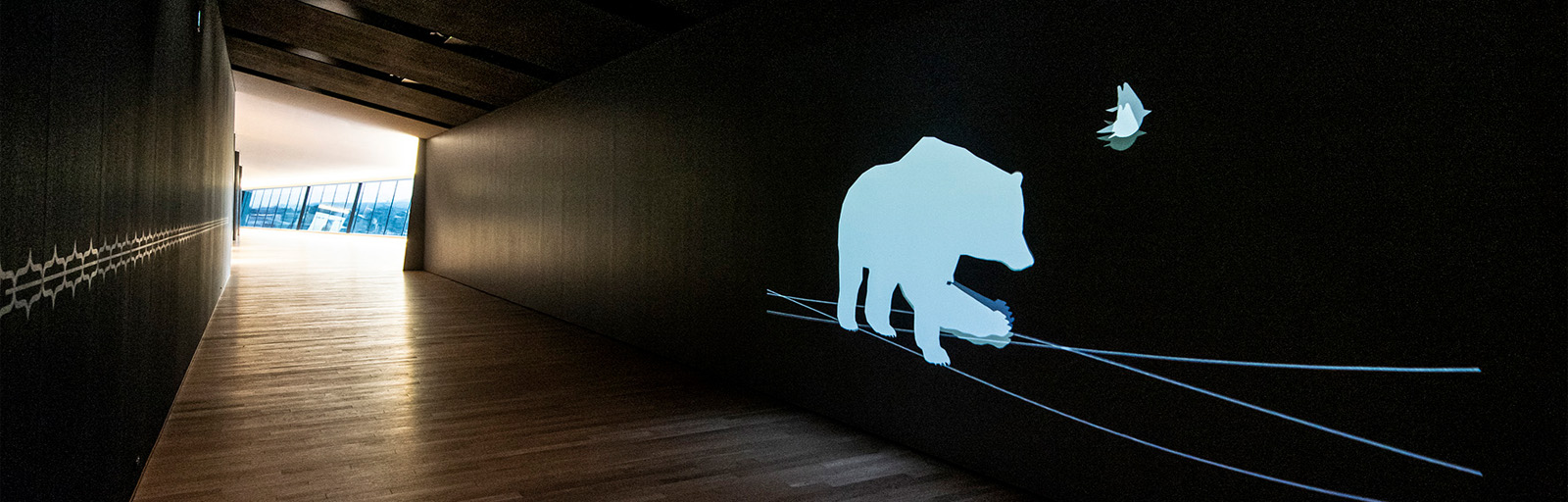

イコㇿ トゥンプ

基本展示室/2F

イアㇱケウㇰ

導入展示

ポロト湖を望むパノラミックロビーを抜け、導入展示へと至ります。そこでは、世界の民族と出会い、そのひとつの民族であるアイヌの人々がお客様を展示室へといざないます。

イケレウシ テンパテンパ

探究展示 テンパテンパ

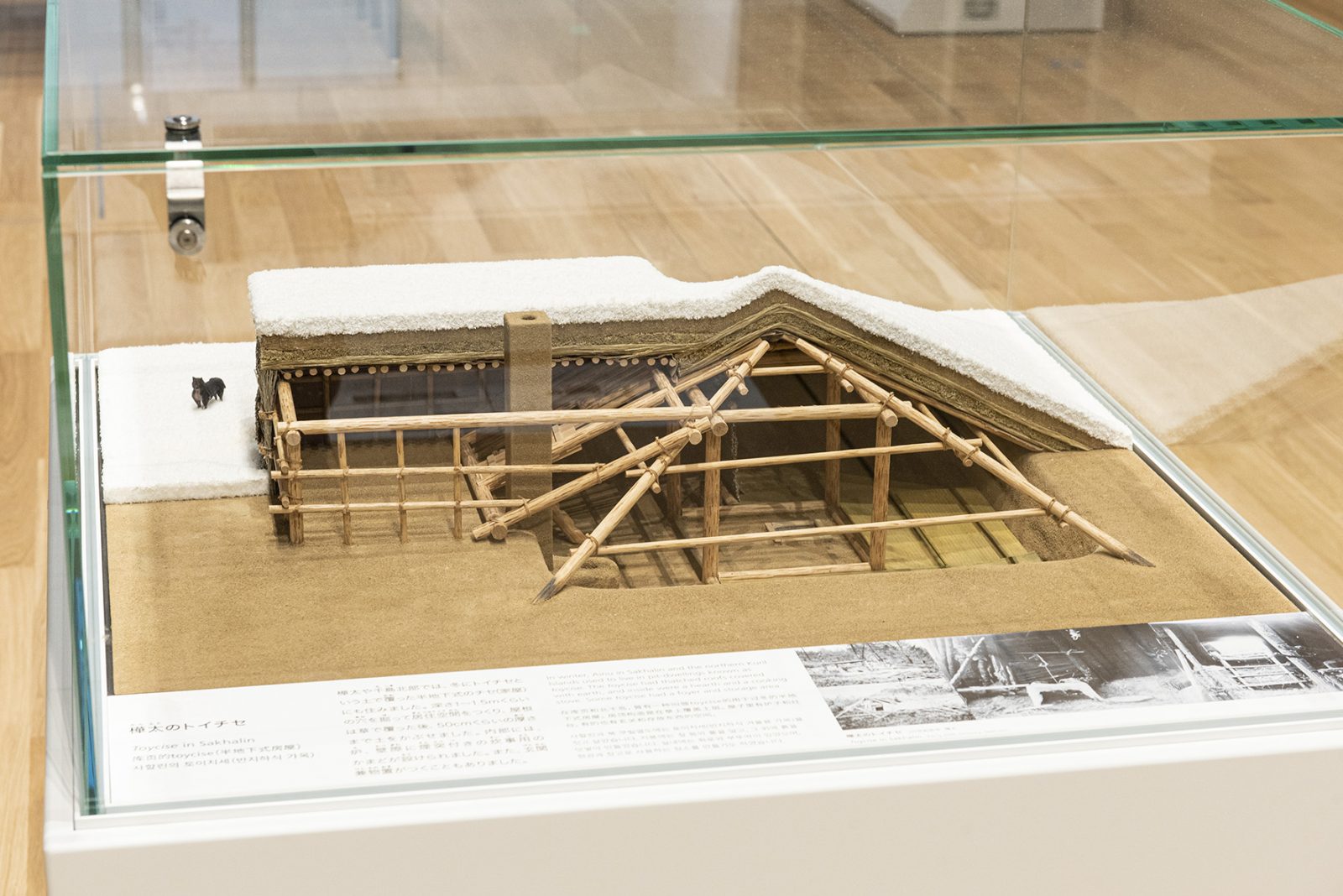

体験を通じてアイヌ文化にふれることができるコーナーです。ジオラマ・模型・タマサイ(首飾)やサケ・シカの立体パズルなど、18の体験ユニットがあり、大人も子どもも楽しめます。探究展示とまわりの6テーマ展示を行き来するたびに、アイヌ文化への理解がさらに深まるはずです。(※「テンパテンパ」とは、「さわってね」という意味のアイヌ語です。)

「第15回キッズデザイン賞」優秀賞 経済産業大臣賞 受賞(子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門 リテラシー部門)。

※ 新型コロナウイルス対策のため、混雑状況、時間帯によって、一部制限をしながら運用しております。(体験いただけない場合もあります。)

今期のみどころ

国立アイヌ民族博物館基本展示室では、資料の保護や、最新の研究成果、新規の収蔵資料等を紹介するため、定期的に展示替えを行っています。こちらのページでは最新の展示替え資料の中から、みどころ資料をご紹介します。

エムㇱアッ

刀掛帯

私たちの世界

| 展示期間 | 2021年7月6日(火)~2021年8月29日(日) |

| 資料名 | エムㇱアッ 刀掛帯 |

| 資料について | 儀礼などの際、男性が刀を身につけるために用いる帯。 帯と渦巻状の模様が施された飾り房との間が刀を差す部分となっています。刀を身につける際、刀を差した帯を肩から斜めにかけます。 本資料では、帯の経糸に36本の樹皮を撚った糸が使われています。帯の文様がない部分は、経糸がたるんでしまわない工夫がされています。緯糸には紺色と白色と黄土色の木綿糸が使われ、幾何学的な模様が施されています。 |

蕨手刀【わらびてとう】

私たちの歴史

| 展示期間 | 2021年12月28日(火)~2022年2月27日(日) |

| 資料名 | 蕨手刀 刀身・鞘 |

| 筆者・制作年 | 約8世紀 (千歳市ウサクマイA遺跡付近) |

| 所蔵 | 千歳市教育委員会 |

| 資料について | 蕨手刀は7〜9世紀頃に生産された早蕨【さわらび】(ぜんまい)状の柄頭を有する鉄刀で、松浦武四郎の『撥雲余興』【はつうんよきょう】第2集に記載の「南都東大寺黒装蕨手刀」が名称の初現と言われています。東日本を中心に出土し、北海道では8〜9世紀頃のものが石狩低地帯やオホーツク海沿岸等で発見されています。北海道出土の蕨手刀は本州との交易で入手した威信財【いしんざい】とみられ、中でも展示品は刀身と鞘【さや】が共に残る稀有【けう】な品です。 |

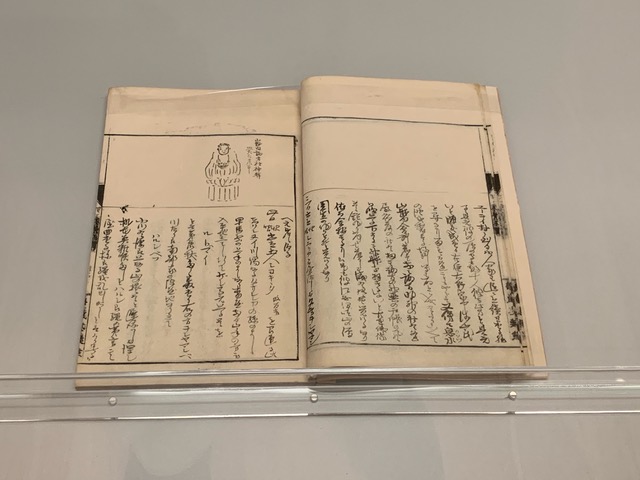

松浦武四郎が記した調査日誌

私たちの交流

| 展示期間 | 2021年5月7日(金)~ ※定期的にページ替えを行います |

| 資料名 | 「志利辺津日誌」(『丁巳日誌』第一巻) |

| 筆者・制作年 | 1857年・松浦武四郎 |

| 所蔵 | 十勝毎日新聞社 |

| 資料について | 松浦武四郎(1818〜1888)は、1845〜58年に現在の北海道やサハリンを6度踏査し、多くの報告書や日誌などを残しました。この展示資料は1857年に箱館奉行の命で箱館(現在の函館)から天塩までの日本海側を踏査した第5回目の報告書である『丁巳日誌(丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌)』24巻の第1巻目です。この巻は「志利辺津日誌」というタイトルで、箱館を 出立して岩内に至る行程の記録になっています。 |

アイヌ漁労図

私たちの交流

| 展示期間 | 10月1日~12月26日 |

| 資料名 | アイヌ漁労図 |

| 筆者・制作年 | 千島春里・年代不詳 |

| 所蔵 | アイヌ民族文化財団 |

| 印章 | 「鳳鳴」「與昌」 |

| 本紙サイズ | 113.0×42.0cm |

| 資料について | アイヌが浅瀬で漁を行う様子。五艘のイタオマチプ(板綴舟)のうち一艘の舳先には、イナウが付けられています。壮健な男性たちは、ニシンと思われる青白い魚を一心にタモ網ですくい取り、舟に積み込んでおり、大漁である様子が見て取れます。着ている衣服はアットゥㇱ(樹皮衣)で、耳には赤い布を付けています。 遠景には、潮を吹くクジラとカモメの群れが見えます。北海道と東北の一部の地方の和人は、春から初夏にかけて、産卵のために浅瀬を回遊するニシンをクジラが沿岸に追い込むため、クジラは海の幸や繁栄をもたらす福の神エビスと考えられています。カモメが群がる濃青色の海の部分には、ニシンの群れがいるのでしょう。 作者の千島春里は、松前春里、藤鳳鳴、藤原与昌といった名前で知られます。生没年は不詳ですが、シーボルトが入手した作品から19世紀初め頃に松前で活動していたと推定されています。 |

アットゥㇱ

衣服(樹皮)

| 展示期間 | 2022年4月26日(火)~6月26日(日) |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | アットゥㇱ 衣服(樹皮) |

| 筆者・制作年 | 収集者 田中忠三郎 |

| 資料について | この資料は、民俗民具研究家の田中忠三郎(1933-2013年)が青森県下北半島で収集したものです。アットゥㇱは、オヒョウという木の樹皮をはぎ加工した後、内皮を一枚ずつ層に沿ってはいでいきます。そして、細く裂いて糸を作り、機織機にかけて反物にします。これを衣服に仕立て、テープ状の木綿の布を張り付けた上に刺繍を施し完成します。この衣服は、茶と白の経糸が特徴です。茶はオヒョウ、白はイラクサなどの草、またはツルウメモドキというつる性の木が素材と思われます。また、背の杵形の切伏せは、青森や北海道の日本海側の資料にみられます。プラザ展示では、ガラスケースの両面から資料を見ることができます。繊維の違いや織り方等、じっくりご覧ください。 |

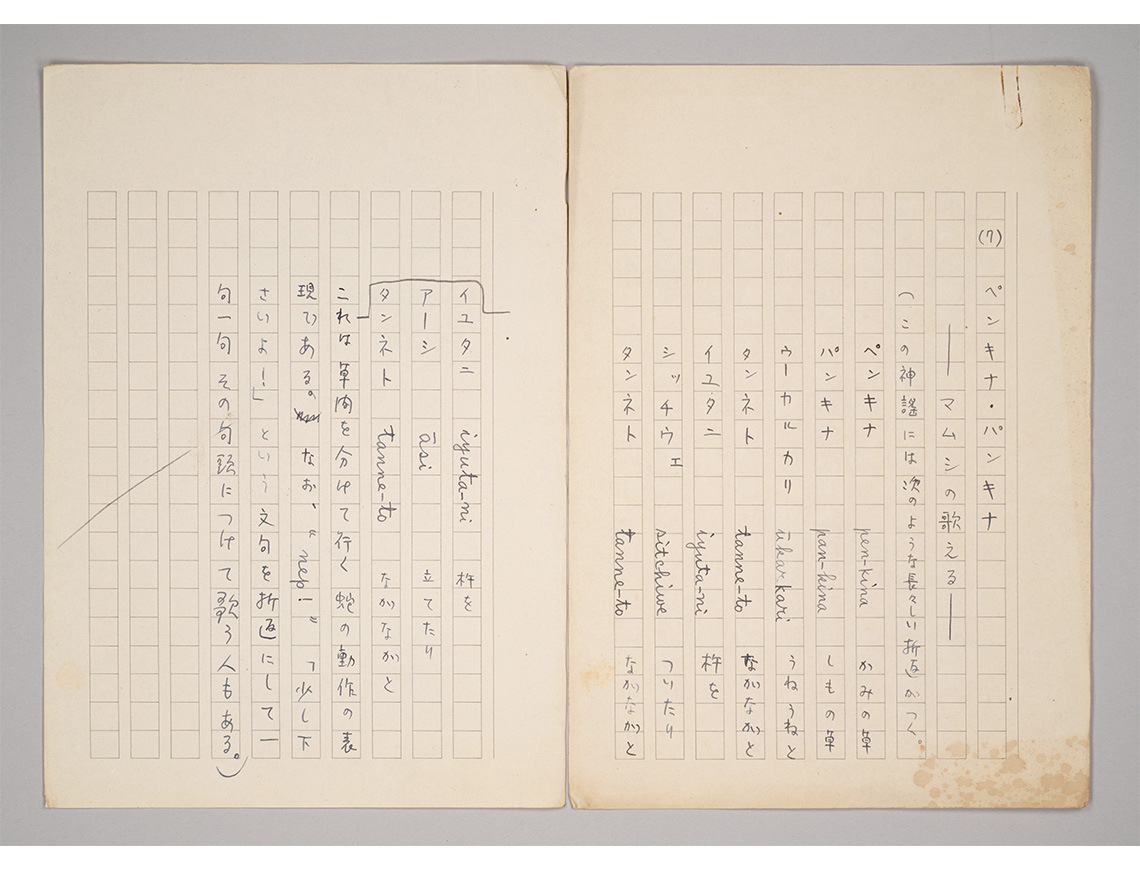

知里真志保の直筆原稿

| 展示期間 | 2022年4月26日(火)~6月26日(日) |

| 展示場所 | 私たちのことば |

| 資料名 | 知里真志保の直筆原稿 |

| 筆者・制作年 | 筆者 知里真志保 |

| 資料について | 知里真志保(1909~1961年)は、現在の登別出身のアイヌ民族で、『アイヌ神謡集』の編訳者・知里幸恵の弟です。金田一京助に師事したアイヌ語研究者で、アイヌ語や口承文芸だけではなく、文化に関する研究も行い、独自のアイヌ学の確立を目指しました。アイヌ語・アイヌ文化研究の基礎を築いた研究者の1人です。今年度の「私たちのことば」展示では、知里真志保の直筆原稿を展示していきます(定期的に資料を入れ替えて展示します)。アイヌ語の表記法などにぜひご注目ください。 |

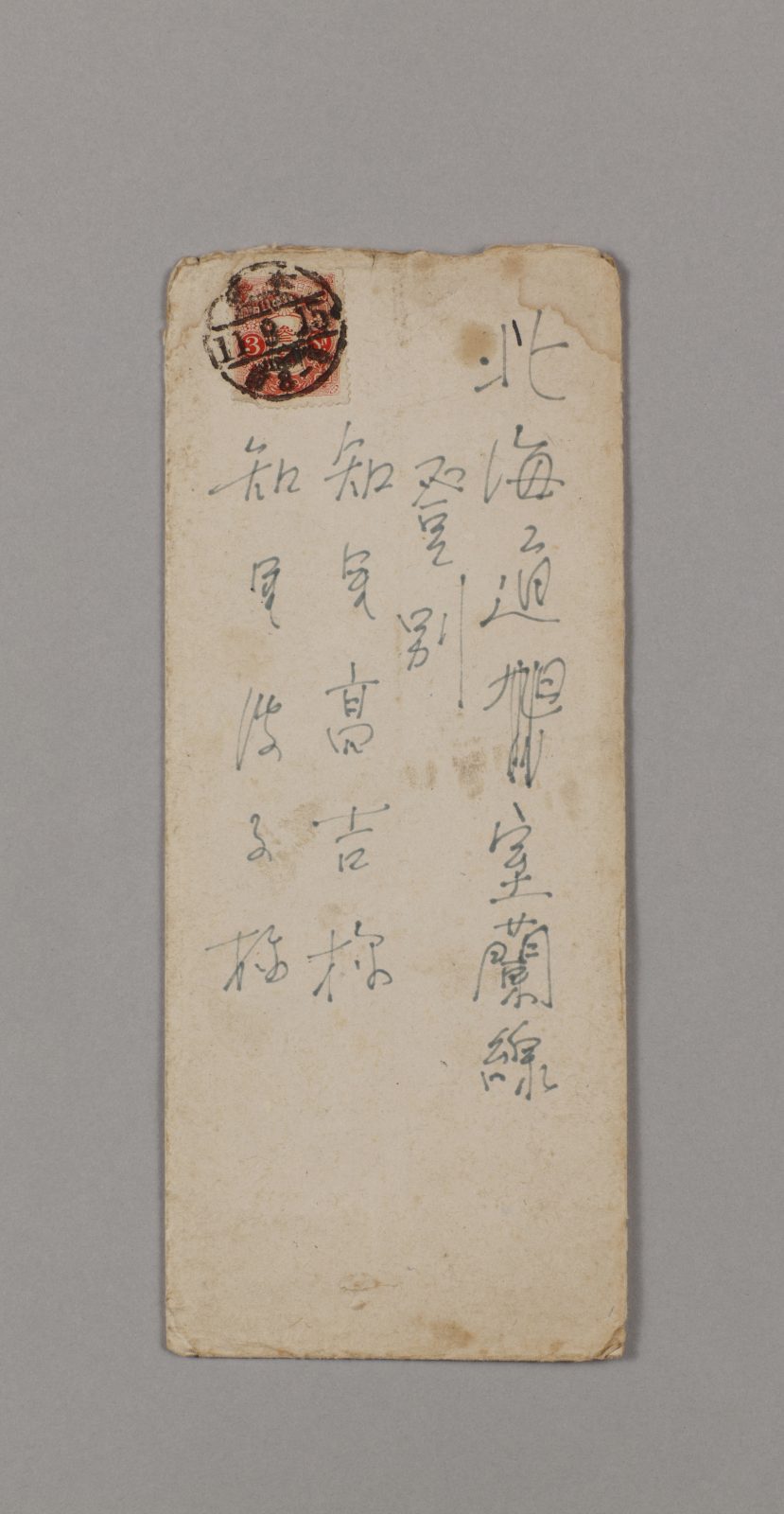

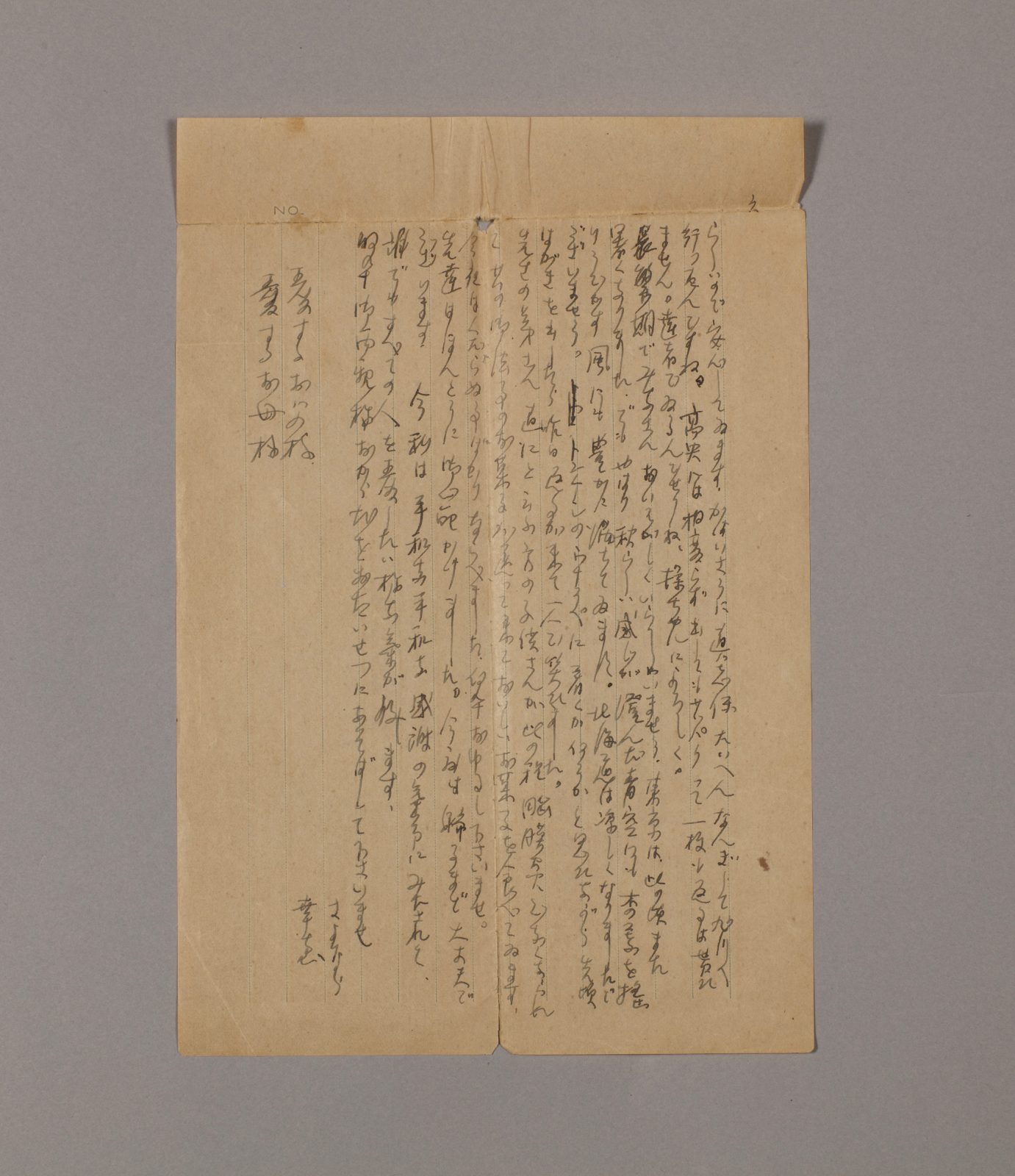

知里幸恵が両親に宛てた手紙

私たちの歴史

| 展示期間 | 2021年10月1日(金)~ |

| 資料名 | 知里幸恵が両親に宛てた手紙 |

| 筆者・制作年 | 知里幸恵 1922年 |

| 所蔵 | 国立アイヌ民族博物館 |

| 資料について | 知里幸恵は1903年、現在の北海道登別市で生まれました。旭川市の学校に進学し伯母や祖母と暮らしている時に、言語学者の金田一京助と出会ったことから、ローマ字でアイヌ語の口承文芸を記録するようになります。キリスト教の学校に通った母や伯母がローマ字を習得していたからです。東京の金田一の家に滞在して『アイヌ神謡集』をまとめている最中に、病のため19歳で亡くなりました。この手紙は、亡くなる4日前に登別の両親に宛てた、最後の手紙です。兄弟や故郷の人の安否を気遣いながら、帰省を楽しみにしていたことが分かります。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2022年6月28日(火)〜8月28日(日) |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | 衣服(木綿) |

| 所蔵 | 国立アイヌ民族博物館 |

| 資料について | 白い木綿布から模様を切り抜き、それを藍染めの絣木綿の地布に縫いつけ、さらにその上に刺繍が施された衣服。このような模様の衣服は、反物の幅が広い白木綿布が生産されるようになった近代以降に作られるようになったとも言われています。衿や袖口、背中には花の形にしたプリント木綿布が使われています。これらの木綿布の多くは本州以南から入手しました。アイヌの衣服は多彩な素材によって装飾されています。ぜひ、さまざまな布にも注目してご覧ください。 |

ヌサ(祭壇)

| 展示期間 | 2022年6月28日(火)〜 |

| 展示場所 | 私たちの世界 |

| 資料名 | アイヌ(祭壇) 復元 |

| 製作者・制作年・収集年・筆者 | 2019年 帯広アイヌ協会製作 |

| 所蔵 | 国立アイヌ民族博物館 |

| 資料について | 北海道大学植物園に収蔵されている資料をもとに、帯広アイヌ協会の若手のアイヌの皆さんが製作した複製のヌサ(祭壇)です。原資料は1937年(昭和12年)の調査によると、十勝地方音更の方が製作したクマの霊送り儀礼のヌサとなっています。このように、歴史のある資料を参考にして、今を生きるアイヌの人たちのご協力で単なる複製資料ということだけではなく、文化伝承も兼ねた複製資料となっています。 |

衣服(草皮)

| 展示期間 | 2022年8月30日(火)~10月30日(日) |

| 展示場所 | プラザ |

| 資料名 | 衣服(草皮) |

| 所蔵 | 国立アイヌ民族博物館 |

| 資料について | イラクサなどの草の茎から取り出した繊維でつくった糸で織られた衣服です。樹皮でつくられたものよりも色が白く、アイヌ語で「白いもの」を意味するテタラペと呼びます。この衣服には藍の木綿布や刺繍で装飾が施されています。袖は広袖に仕立てられており、このような広袖は和人の漁師に好まれたとされています。腰の部分にはタックの跡が見られ、着心地や動きやすさのために、裾を短くして着ていたのかもしれません。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2022年8月30日(火)~10月30日(日) |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | 衣服 |

| 製作者・製作年・収集年・筆者 | 左:製作者・製作年 不明 右:製作者 山本みい子、製作年 2020年 |

| 所蔵 | 国立アイヌ民族博物館 |

| 資料について | 「今に受け継ぐ衣服と心」では、2点の衣服を展示しています。向かって左側が古い衣服で、右側が北海道アイヌ協会が認めた優秀工芸師が作った衣服です。刺繍の技術や思いは親から子へ、講師から生徒へなど様々な形で受け継がれています。 右側の衣服は、山本みい子さん(優秀工芸師)が幕別町蝦夷文化考古館の資料をお手本とし作ったものです。樺太のアイヌ民族の文様と思われるものを段染めの木綿糸で刺繍を施した、とても手間と時間のかかる衣服です。 2か月に1度、衣服とキャプションが変わりますので、作り手の思いや技術、文様、素材等を見にご来館ください。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2022年11月1日~12月25日 |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | 衣服(木綿) |

| 資料について | この衣服では、二種類の技法をみることができます。ひとつめは前身頃を仕立てて、その上に幅広の白布を縫いつけ模様を施す技法です。ふたつめは、袖は筒袖で、地布に白い布で模様を施したあとに仕立てる技法です。 この衣服は、アイヌ文化研究者である萩中美枝が収集した資料です。萩中は口承文芸のほか、女性が伝承する技術を研究し、発表してきました。またアイヌ語を記録する能力を亡夫・知里真志保(言語学者)に認められ、NHKによる『アイヌ伝統音楽』の調査にも参加しています。 |

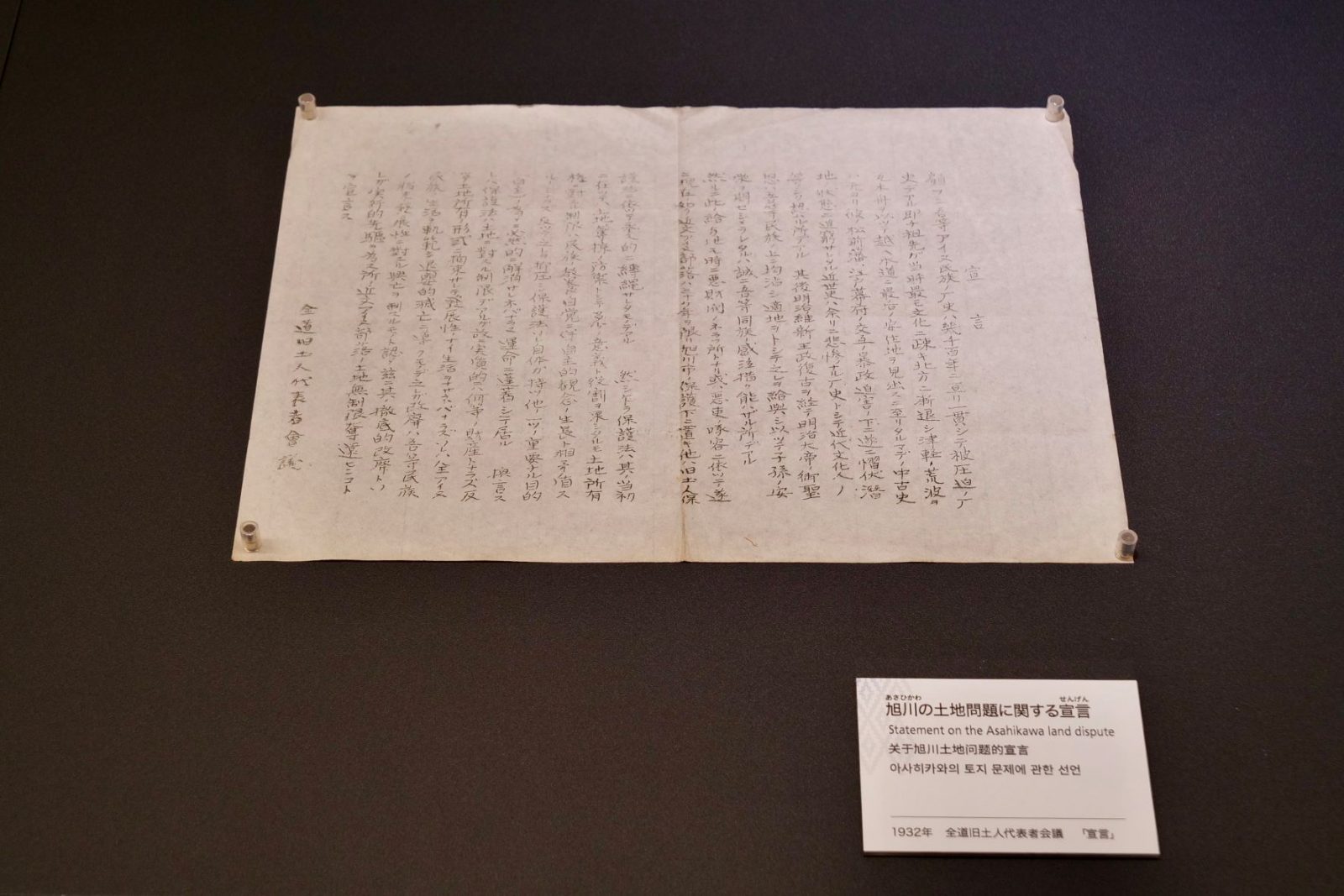

旭川の土地問題に関する宣言

| 展示期間 | 2022年11月1日~12月25日 |

| 展示場所 | 私たちの歴史 |

| 資料名 | 全道旧土人代表者会議「宣言」 |

| 製作者・製作年・収集年・筆者 | 全道旧土人代表者会議・1932年 |

| 資料について | 旭川では、陸軍第七師団が置かれたことから、「北海道旧土人保護法」(1899年)が施行されても土地の下付がなされず、建築業者などが首謀した土地問題が起きました。1906年には、当時の旭川町がアイヌの土地を管理することになり、アイヌは自らが住む土地の所有権を持つことができませんでした。1932年に旭川市に対する国の貸付期間が満了する前に、「全道旧土人代表者会議」が開催され、問題点を指摘して所有権を「奪還」することが宣言されました。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2022年12月27日~2023年3月5日 |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | 衣服(木綿) |

| 製作者・製作年・収集年・筆者 | 河岸麗子、2012年、復元(原資料:国立アイヌ民族博物館) |

| 資料について | プラザ展示の「儀礼における男性・女性の装い」で見ることができる衣服(木綿)は、2010~13年度に白老町で実施された複製事業で製作されたものです。 今回展示している女性の衣服は、白布を切り抜いた模様が生地に縫い合わせられた特徴があり「カパラミㇷ゚」と呼ばれています。製作者の河岸麗子さんは、原資料を参考に、刺繍糸の濃紺を染色で表現しようと苦心されたそうです。模様をよく見ると太さや渦巻きが左右で異なることがわかり、凝ったつくりを再現していることがわかります。 |

仕掛弓

| 展示期間 | 2020年7月~ |

| 展示場所 | 私たちのしごと |

| 資料名 | 仕掛弓 |

| 資料について | この資料は、白老民俗資料館(1967~1984)に展示するために購入したものです。(一財)アイヌ民族博物館(1984~2018)で展示したもので、この資料の素材はホオノキ、ツリバナ、麻、クワです。 仕掛弓は、山の中でクマやシカを仕留めるための狩猟具で、動物の通り道の脇に設置します。通り道を横切るように糸を張り、動物が気づかずしてその糸にさわると矢が発射されるようになっています。動物の大きさにより糸の長さを調整します。 解説文や仕掛弓の展示の近くには、「狩猟 クマをとるわな」という映像があり、どのような仕組みで発射されるのか紹介しています。ぜひ、展示資料と映像を合わせてご覧ください。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2023年3月7日~5月27日 |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | 衣服(木綿) |

| 資料について | この衣服は、生涯学習研究者である廣瀬隆人氏(元・宇都宮大学教授)が、アイヌ文化の調査に関連して収集した「チヂリ(またはチンヂリ)」と呼ばれる衣服(木綿)です。2018年に当館に収蔵されました。 チヂリは、おもに黒、紺、茶の木綿の生地で仕立てられ、刺繍のみで模様が構成されることが特徴です。和服仕立てのものや、衽(おくみ)のないものもあります。男女ともに着用されます。 この衣服は、幕別町蝦夷考古館の複製で、後身頃の模様が印象に残る資料となっています。 |

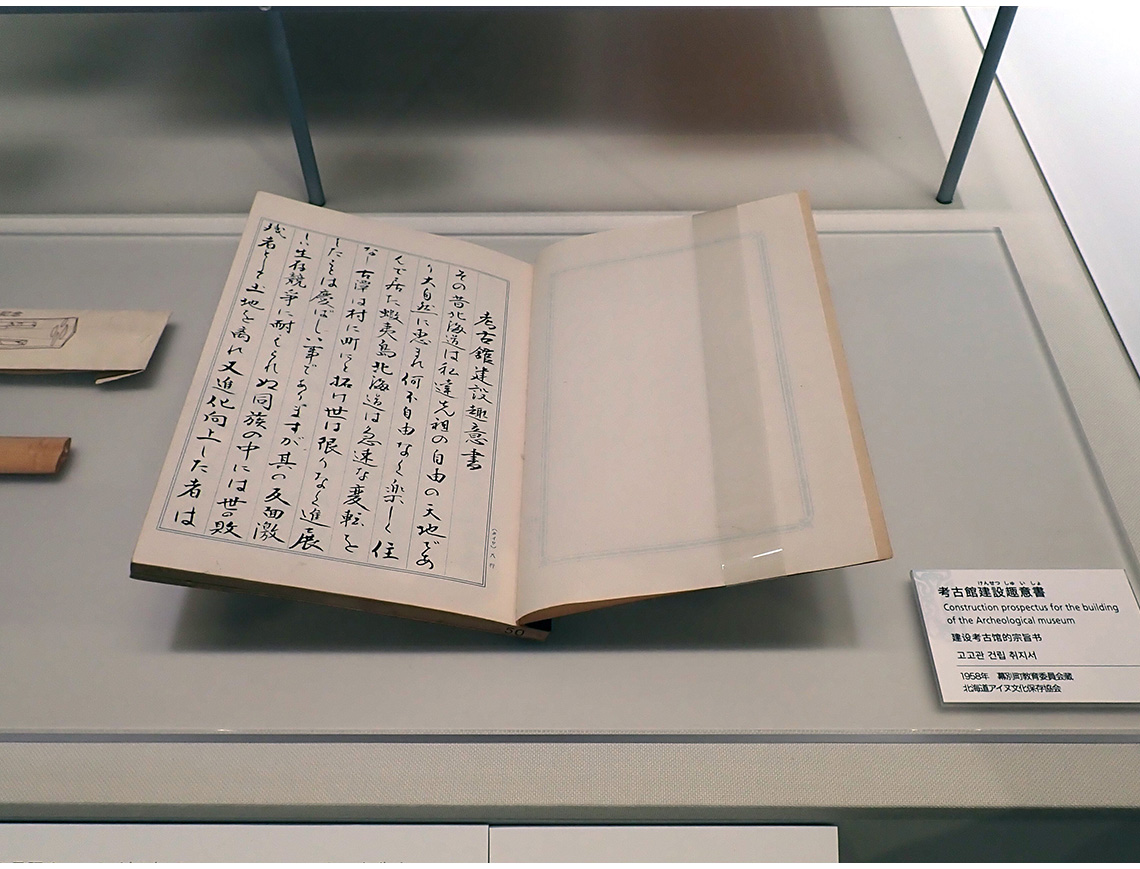

考古館建設趣意書

| 展示期間 | 5月7日まで |

| 展示場所 | 私たちの交流 |

| 資料名 | 考古館建設趣意書 |

| 制作者・制作年・収集年・筆者 | 北海道アイヌ文化保存協会・1958年 |

| 所蔵先 | 幕別町教育委員会 |

| 資料について | 幕別町にある蝦夷文化考古館の建設趣意書です。白人コタンの指導者だった吉田菊太郎氏は、1940年に北海道アイヌ文化保存協会を組織し、アイヌ文化に関する文化財の収集を行うとともに博物館の建設も企図します。建設資金獲得のために1958年に『アイヌ文化史』を上梓し、さらには各方面に協力を依頼します。本資料はそのときに書かれた趣意書で、吉田氏の博物館を建設にかける熱意が伝わってきます。同館は1959年に建設されました。 |

敷地を守護する神・神々しい翁

敷地を守護する神・神々しい媼

| 展示期間 | 2022年12月~ |

| 展示場所 | 私たちの世界 |

| 資料名 | 敷地を守護する神・神々しい翁 敷地を守護する神・神々しい媼 |

| 資料について | 2018年1月に行った博物館建設予定地の地鎮儀礼で実際に使用したカムイに捧げるイナウです。フッサカㇻ(敷地の清め)の際に4人が二組に分かれ、それぞれ先頭を歩く人が左手にこれを持ち、右手にはエンジュの枝を持ちます。後ろを歩く人は両手にタクサというササの束で作られた儀礼具を持って、「フッサ、フッサ」と唱えながら行進して敷地を清めます。 映像は「私たちの世界」展示の「さまざまな儀礼の紹介」や基本展示室内のソファに設置しているモニターで視聴可能です。ぜひご覧ください。 |

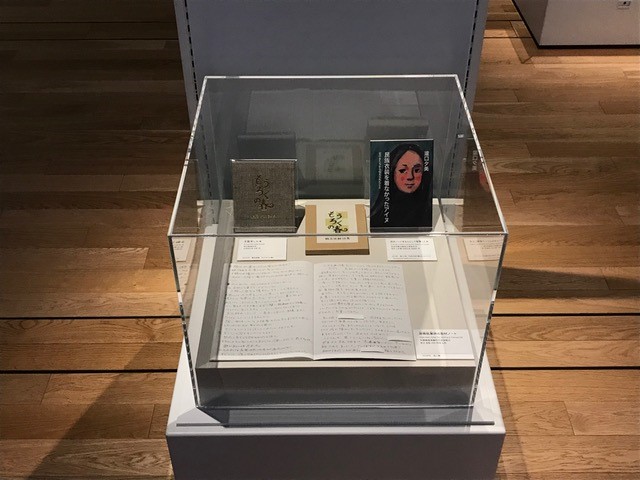

原稿執筆時の取材ノートなど

| 展示期間 | 2023年3月~ |

| 展示場所 | 私たちのしごと |

| 資料名・年代/出版年 | ・「手製本した本」2003年 鶴見俊輔『もうろくの春』 ・「取材ノートをもとにして執筆した本」2013年 瀧口夕美『民族衣装を着なかったアイヌ −北の女たちから伝えられたこと−』 ・「原稿執筆時の取材ノート」2006年 個人蔵 |

| 資料について | 「現代のしごと」について紹介するコーナーです。瀧口夕美氏は京都で編集グループSUREを運営し、本を編集するだけではなく、流通に至るまで出版活動の全体に関わっています。展示している『もうろくの春』は、SUREを立ち上げたときに文字通り手作りで300部を製作・販売したときの1部です。瀧口氏は出版人として活動する傍ら、執筆活動も行っています。様々な土地に暮らす人たちの「素顔を描きたい」という思いで執筆した『民族衣装を着なかったアイヌ』とともに、取材ノートを展示しています。 |

衣服(樹皮)

| 展示期間 | 2023年7月4日~9月3日 |

| 展示場所 | プラザ |

| 資料名 | 衣服(樹皮) |

| 資料について | この資料は、一般的にアットゥㇱと呼ばれる樹皮の衣服です。本体にはオヒョウの内皮を素材とした糸と黒色の木綿糸で、縦縞が入るように織られています。襟、裾、背中には、紺色の布が縫い付けらています。その上に、青い糸2本を置き糸とし、白い糸1本で、置き糸に鋭角になるようコーチングステッチが施されています。背中には、茶色の糸でチェーンステッチ、襟には白色と紺色の糸でフェザーステッチが施されています。腰や襟の一部に補修されたあとが確認できます。 この資料のコーチングステッチは、どの部分も、置き糸が隠れるほど細かく刺繍されています。この資料の両面をゆっくりご覧いただきたいです。 |

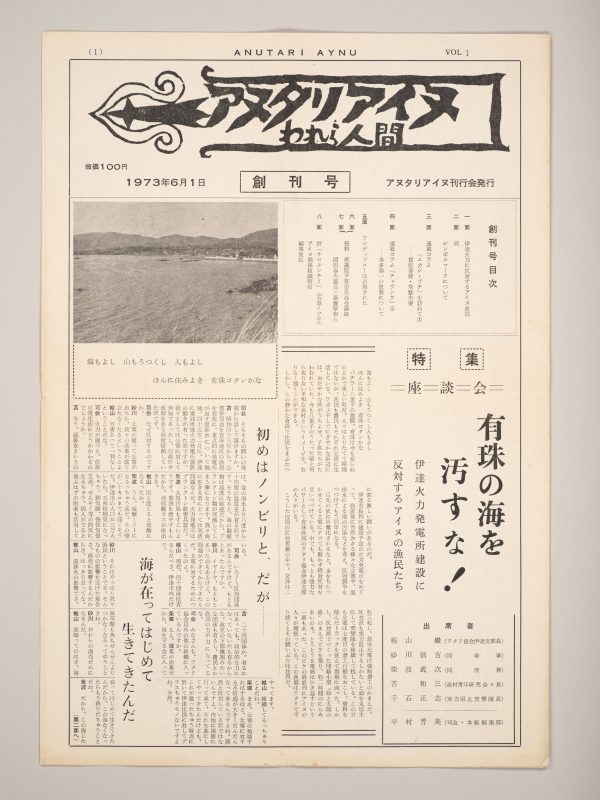

各地の若者が発行した新聞

| 展示期間 | 2023年7月4日~ |

| 展示場所 | 私たちの歴史 |

| 資料名 | アヌタリアイヌ刊行会『アヌタリアイヌ われら人間』創刊号 |

| 発行者・発行年 | アヌタリアイヌ刊行会・1973年 |

| 資料について | 新聞『アヌタリアイヌ われら人間』は、1973年から1976年まで刊行された、各地のアイヌの若者が参加したタブロイド判の月刊新聞です。札幌市内の四畳半のアパートの片隅から毎号約千部が編集・印刷され、全国の購読者に発送されました。アイヌとして声をあげることが困難な時代に、『アヌタリアイヌ』は同時代のアイヌにまつわるさまざな課題に積極的に取り組み、詩作や「エカシ・フチを訪ねて」というコラムを掲載しました。2023年は創刊から50周年になります。2023年6月24日~8月20日開催の第6回特別展示「”アウタリオピッタ” アイヌ文学の近代」に登場する三大歌人の作品も紙面に紹介されました。 |

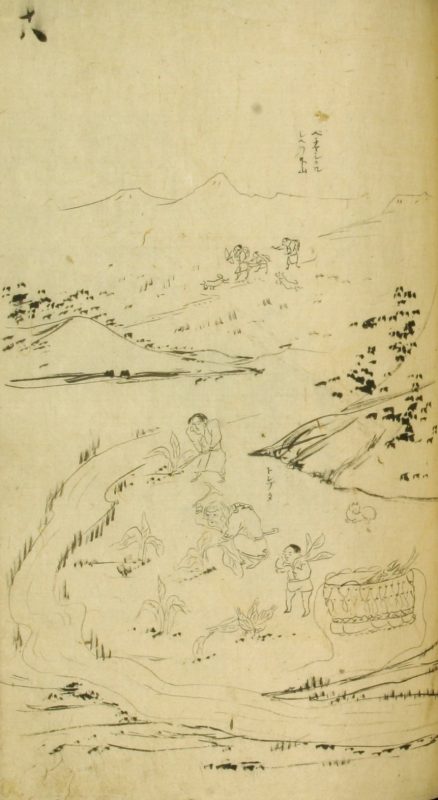

オオウバユリを掘る様子

| 展示期間 | 2023年9月5日~10月29日 |

| 展示場所 | 私たちの交流 |

| 資料名 | 加賀伝蔵「蝦夷風俗図会」 函館市中央図書館蔵 |

| 制作者・制作年 | 加賀伝蔵(1804~1874) ・1850年代~1874年頃 |

| 資料について | 加賀伝蔵は、代々蝦夷地の場所請負人のもとで働く家系に生まれました。1818年、伝蔵は15歳で現在の秋田県八森から北海道に渡り、現在の別海町や標津町で蝦夷通辞(日本語とアイヌ語の通訳・翻訳者)として働き、1860年には大通辞の称号も与えられました。 伝蔵が残した記録は、その内容もさることながら、根室周辺のアイヌ語の記録としても貴重です。 女性や子どもがオオウバユリを採取する様子を描いた伝蔵の特徴ある挿絵も、是非ご覧ください。 |

タンネプイコロ(長い宝刀)

| 展示期間 | 2023年10月30日〜 |

| 展示場所 | 私たちの交流 |

| 資料名 | イコㇿ (宝刀) |

| 資料について | アイヌ文化の中でイコㇿ(宝刀)は、宝壇に飾られるその家の豊かさの象徴です。様々な金具で装飾し外観を飾ります。これらの金具は青銅や真鍮、洋銀などを素材に製作したとみられますが、科学的な調査は少ないのが現状です。そこで、素材の詳細を知るために蛍光X線分析による調査を行いました。すると、柄の金具は銅の地金に銀メッキ、柄や鞘の表面中央の装飾板は銀と銅を含む合金の使用がみられました。真鍮や洋銀などの素材以外にも、より多様な素材で作られた製品を入手していることがわかります。 |

衣服(木綿衣)

| 展示期間 | 2023年10月31日〜 |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | 衣服(木綿衣) |

| 制作者・制作年 | 宮田初枝・2020年 |

| 資料について | この着物は宮田初枝氏が、北海道大学植物園に所蔵している資料を熟覧し、制作しました。文様は左右非対称なので、文様用の白布を縦半分に折って文様を複写するのではなく、文様を原寸図から複写し、文様になるよう切りながら縫い進めます。この着物を見て集中力と手間を要する手仕事を感じてもらえると幸いです。着物の仕立の特徴は、小衿(背中側の衿の部分)のつけ方、背面の茶色から紺色への布の切り替え、背中の中央(縦)で布を足すところです。他の着物の衿や着物の幅を出すために足す布の位置の違いに注目してください。 |

衣服(木綿衣)

| 展示期間 | 2024年1月10日~3月3日 |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | ルウンペ |

| 資料について | 身頃の地布は型染めの木綿布で、細長く切り裂いた多彩な木綿や絹の布を直線・曲線に置いて模様をつくっています。その上には靱皮(樹皮や草皮)や木綿の糸で刺繍が施されています。肩から裾にかけては、花が散らされた板締め、型染めの木綿布の襠(まち)が入っています。このようなテープ状の布で飾られた衣服は、北海道南部の太平洋側にある内浦湾沿岸の有珠・虻田周辺(現在の伊達市、洞爺湖町)に多く見られます。この資料も旧虻田で収集されたものです。今後、模様の時代変遷や制作地域などを明らかにする上で、重要な資料のひとつと言えます。 |

知里真志保宛アイヌ語の年賀状

| 展示期間 | 2024年1月10日~3月3日 |

| 展示場所 | 私たちのことば |

| 資料について | 知里真志保に宛てて伯母の金成マツが1937年に送った年賀状です。知里は後に言語学者となり、アイヌ語に関する多くの論文を残します。この年賀状を受け取った当時は東京帝国大学の学生でした。新年の挨拶とともに、「楽しく元気にいろんなことを学びますように」「体に気をつけて」といった内容のアイヌ語がローマ字で書かれています。 実物を見にぜひ基本展示室へお越しください。 |

衣服(木綿衣)

| 展示期間 | 2024年3月5日~5月6日 |

| 展示場所 | 私たちのくらし |

| 資料名 | 衣服(木綿衣) |

| 資料について | 裏地がついており、あわせで仕立てられています。裏地は身衣と、もじり袖の一部にみられ、おくみはありません。この衣服のように刺繍を直接施し、模様がつくられているものは、イカラリ※ を中心として、オホ※※で囲むように縫われているものが多くみられますが、この衣服はイカラリや、なみ縫い(ぐし縫い)を中心として、オホで囲むように縫われています。ぜひ、ご注目ください。 ※ (コーチングステッチのようなもの) ※※ (チェーンステッチのようなもの) |

オリンピックで獲得した銅メダル

| 展示期間 | 2024年3月18日~ |

| 展示場所 | 私たちのしごと |

| 資料名・年代 | 1994年 リレハンメル 個人蔵 |

| 資料について | 「現代のしごと」について紹介するコーナーです。 山本宏美さんは中学校の卒業まで白老で育ち、現在はマンションの管理人をしています。展示している銅メダルは、1994年のリレハンメルオリンピックに出場したときにスピードスケートの女子5000mで獲得したものです。映像では、山本さんのスケートに対する思いの変化や、居心地のよい雰囲気の場づくりを大切にしながら、仕事をしていることを伝えています。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2024年5月8日~ |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | 衣服(木綿) |

| 制作者・制作年 | 河岸麗子・2012年 |

| 資料について | 一般的にカパラミㇷ゚と呼ばれる切り抜き模様の木綿の衣服です。旧アイヌ民族博物館※で実施した衣服の複製事業の成果品で、河岸麗子(白老町)さんが制作しました。この衣服は、仕立てや切り抜き模様は原資料を熟覧し制作されています。しかし原資料と違って腰紐がついています。河岸さんは、この複製品をつくるにあたり、「なるべく原資料に仕立てや縫い方を近づけつつも、将来的に舞踊を披露する人や儀礼に参加する人が着やすいようにつくってみたい」と考え、制作したとのことです。特に背面部の模様の赤い布の置き方や布のつなぎ方にこだわって制作したので、この機会にぜひご覧ください。 ※(北海道白老町ポロト湖畔に1984年に開館し、2018年に閉館。) |

1~6.イクパスイ/イクニㇱ

イクパスイ/イクニㇱ(酒を捧げる祭具)

7.エチウㇱ/エチユㇱ

楾

8.トゥキ タカイサラ イクパスイ

カムイへの祈りに使う祭具

| 展示期間 | 2024年7月17日~ |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | 1.イクパスイ 2.イクパスイ 3.イクパスイ 4.イクパスイ 5.イクパスイ 6.イクパスイ 7.エチウㇱ 8.杯・天目台、イクパスイ |

| 制作者 | 1.に「山下三五郎」の記載あり。 |

| 資料について | アイヌが儀礼の際に用いる道具です。 中央縦に6つ並んでいる資料がイクパスイです。カムイに酒を捧げるのに使います。イクパスイが、儀礼のときに言う祈り詞を補ってくれるとアイヌは考えます。削りかけがついたもの、作り手の意匠を凝らしたものなど、イクパスイにもいろいろあることが分かります。 イクパスイの左側に展示している資料がエチウㇱです。酒をトゥキ(杯)に注ぐのに使います。 イクパスイの右側に展示している資料が、上からイクパスイ、トゥキ、タカイサラ(天目台)の一揃いです。儀礼で使うトゥキやタカイサラなどの漆器は交易で入手したものですが、そこには儀礼という大事な場面でこれらの道具を一揃いで用いるアイヌ独特の用い方がみられます。 |

衣服(木綿)

| 展示期間 | 2024年7月17日~ |

| 展示場所 | プラザ展示 |

| 資料名 | チカㇻカㇻペ |

| 制作者・制作年 | 複製資料(原資料:市立函館博物館) 石井シゲ(白老町)・2013年 |

| 資料について | 紺か黒のテープ状の裂き布をおいて、その上から刺繍を施した木綿の衣服は、地域によってはチカㇻカㇻペと呼ばれています。展示されている衣服は、市立函館博物館所蔵の衣服を原資料としており、旧アイヌ民族博物館で実施した複製事業によって、石井シゲさんが制作したものです。 石井さんは、青色と白色の古布を使い、直線的に裁断された濃紺の生地を合わせることによって、明るい古布の色とのコントラストを際立たせています。曲線で構成されているアイヌ模様のなかの囲みの一部には、網目のようなさらに細かい刺繍が施されています。 |

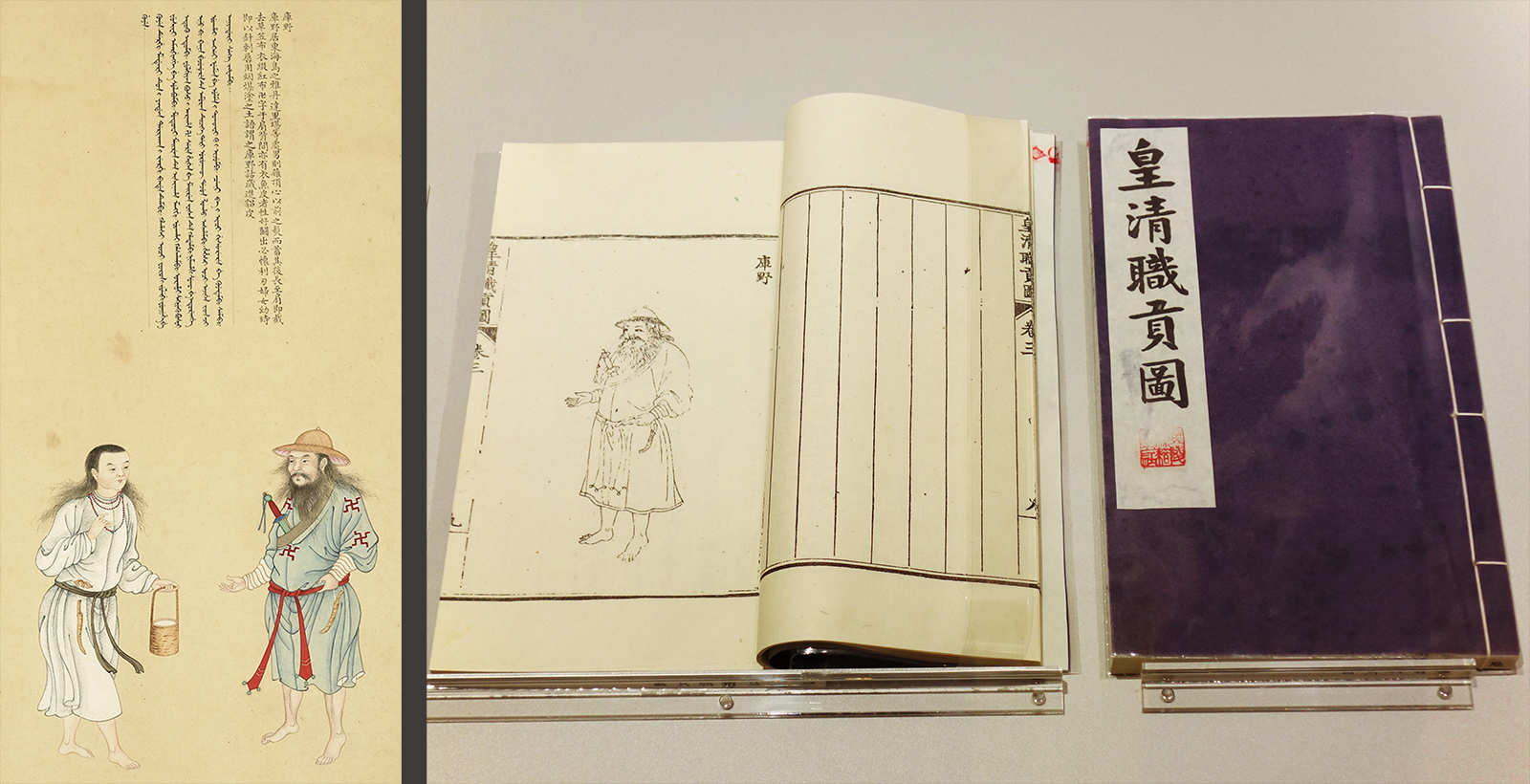

庫野(クイェ)(樺太アイヌ)を記載した中国の書籍

| 展示期間 | 2024年9月10日~ |

| 展示場所 | 私たちの交流 |

| 資料名 | 『皇清職貢図』(こうしんしょっこうず) |

| 制作者・制作年 | 傅恒・1991年 |

| 資料について | 「職貢図」は、中国の対外交流において、交渉がある国や民族の使節および貢物等が描かれた絵画であり、国力顕示と民族融合の象徴として、歴代の皇帝のもとで制作されました。清の時代の《皇清職貢図》は1751年から1761年にかけて乾隆帝の勅命で編纂されました。300余りの図像と解説等があり、そのなかに「庫野」(樺太アイヌ)が記述されています。文章は満文と漢文併記で、満文の方が情報量が多いことが分かります。刊本の図は線描のみですが、もとの彩色の図像では、女性の衣服が魚皮であることが分かっています。 |